|

||||

| 1984年4月に加山さんは、「光進丸3世」で二ヶ月に及ぶサイパンまでの航海を敢行され、その内容が二つのドキュメンタリー番組として放送されました。 まずは「太平洋ど真ん中!!」という番組をご紹介します。 文中、黒文字は加山さんのナレーション |

||||

| 光進丸、この船で彼は今初の遠洋航海に挑む。 今日まで様々なことがあった。漂流したこともある。座礁したこともある。故障もした。嵐にもあった。それらの経験を胸に、彼は47年間の生涯を今この航海にかける。 それは少年時代からの夢の一つの、ゴールでもあり、そしてさらなる飛躍のスタートラインでもある。 今回の航海の目的はいくつもある。海という大自然に生きる人間の再確認、未知の海底とそこに棲む魚たちとのスキン・シップ。そして、一つの目的地である小笠原諸島は彼が心の奥深く秘めた「祈りの地」でもある。 |

|||||

|

|

||||

湘南港から間もなく出航の

|

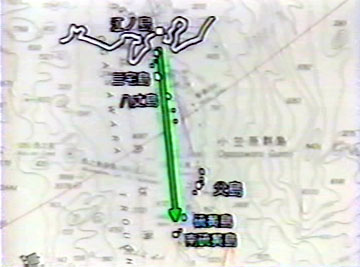

江の島から、南硫黄島までの

|

||||

| 4月27日、曇り時々晴れ、北東の風、風力2、 1026ミリバール、気温21℃。 小笠原へ向け出航の予定日だが、気圧配置があまり思わしくない。関東近海は波が高く、東南東には昨夜からかなりのうねりがある。しかも目指す小笠原には発達中の低気圧があり、東に45km/時で移動中である。 江の島から目指す小笠原諸島、南硫黄島まで、713マイル、約1,320km。 |

|||||

| 見送り人は約25名、造船所から中村君、友人では清水君、秋山君、それに青島君だ。 それから無線のすべてをやってくれた、此川君、大宮君も駆けつけてくれた。そしてうちの会社の人間総出だ。 行ってくるぞ!かみさんの笑顔の陰に隠れた心配は、痛いほど身に染みる。 |

|

|||||

| 光進丸を見送る人たち。 | ||||||

| 加山の親友山中哲夫さんが、モップで吊られて乗船する。 波が高く、船が揺れるため桟橋を上げたからだ。

かみさんよ、わかってくれ! |

||||||

|

|

||||

| 出航前の加山さん。 | 美恵子さんと話す加山さん。 | ||||

| 勢い込んでカッコつけて出てきたが、太平洋の波はきつい。波高5メートルを超える。完全な時化だ。 波浮の港で様子を見ることに決めた。見送りに来た連中はこのまま一気に行ったと思っているんだろうな。 伊豆大島、波浮の港。予定外の寄港を余儀なくされた夜、日本TVの撮影スタッフを含めた全乗組員に、船長加山雄三はスケジュールの変更を話し、今後の予定について説明した。 4月28日、晴れ。北東の風、風力5、1021.5ミリバール、気温22.5℃。波高は4〜5m。 台湾には低気圧があり、東に移動している。 |

|||

|

|

||||

| 全乗組員に説明。 | 八重根港に入港。 | ||||

| 海が荒れ続け、加山始め5人のクルー達はさすが海の男。しかし撮影スタッフはもう立ち上がる元気もない。どうにか撮影してもすぐに機材を投げ出すようにして倒れこむ。

4月28日午後5時30分、八丈島八重根港に入港する、スケジュールには無かった、2度目のアクシデントだ。 思がけぬ光進丸の入港を知って、一人の漁師が訪ねてきた。十人乗りの漁船の船長だという。初対面だというのにキャプテン同士の交歓が始まる。 |

|||

|

|

||||

| ダウンの撮影スタッフ。 | 地元の漁師と交歓。 | ||||

| 4月29日、晴れたり曇ったり。北東の風、3〜4ノット。1022ミリバール、気温21℃。 小笠原の父島まで382マイル、12ノットで約31時間。頑張って行ってみようか!? 小笠原まで一緒に行く予定だった親友の山中は、たまりかねて八丈島で下船することになった。飛行機で帰ることに。この時化では止むを得まい。スタッフに相談したところ、みんなは一晩ぐらい寝なくてもいいと言ってくれた。ようし、ついに出航と決心する。 風、北北東、風力6、波高くかなり揺れが激しい。12時ハムサンドを作りかぶりつく。 |

|||||||

|

|

||||||

| 頑張って行ってみようか!? | ついに出航と決心する。 | ||||||

|

夕方少し凪いだが、夜に入って再び風波ともに強くなる。一時風力6を記録。夜11時頃非常に揺れが激しい。 最大傾斜角30度を超す。ペアを組んで夜間の見張りである。 (写真左:風呂に入って 「あ〜あ、気持ちいいよ。」) |

||||||

|

三ちゃんと征四郎、中後と村上、4時間交代だ。俺は徹夜のつもり。夜中に起きてると腹が減る。卵雑炊をつくり、どんぶりいっぱい食べた。 やはり、海は怖い。自然の力というものは恐ろしい。しかし、こんな海と船に心惹かれるようになったのは、いったいいつからだろう。(BGM 海 その愛) そう、あれはまだ、ヨチヨチ歩きの頃だ。いつも連れていかれた、うちの近くの茅ヶ崎海岸、子供心に遥か沖合いに見えた烏帽子岩へ、なんとかして行ってみたいと思った。あのときから、そう、あの時からだったかも知れない。 |

|||||||

| 加山雄三、本名池端直亮、昭和12年生まれ、その7月日中戦争が本格化した年である。 あの烏帽子岩に行きたい。少年の夢など誰も省みる余裕を持たない時代であった。やがて敗戦、そして激動の戦後。だが、少年は夢を燃やし続けていた。 |

|||

|

|

|||

| 手作りのヨットとモーターボート。 | ||||

| 少年の夢はさらにふくらみ、2号、3号、4号とカヌーは作り続けられ少年は青年になった。そして生まれた本格的クルーザー、光進丸一世、そのほとんどすべては、機関の端にいたるまで加山の設計である。 光進丸は2世を生み、3世を生んだ。今、47歳の加山は光進丸4世490余トンに新しい情熱をかける。だが、その胸の底にあるのは、あの幼い日、戦闘の日々に刻み込んだ茅ヶ崎海岸の烏帽子岩なのではないであろうか。 |

|||||

|

|

||||

| 光進丸1世。 | 光進丸2世。 | ||||

|

|

||||

| 光進丸3世。 | 光進丸4世(予想図)。 | ||||

| 小笠原の父島まであと2時間のところへ、どうにか漕ぎ付けた。もう大丈夫だ。小さな余裕が生まれる。そこに危険と戦い続けた男がいた。 4月30日19時30分、小笠原の父島二見港に入港。小雨が降り肌寒い。八丈島の八重根港からおよそ32時間。全員元気だ。休養が必要と見る。何はともあれ、はるばる来たぜ、父島といった感じだ。 |

|||

|

|

||||

| ピアノを奏でる。 | 二見港で。 | ||||

| 小笠原父島での休養日、湘南港を出てから4日間、そのほとんどを船に閉じ込められて過ごしたクルー達はその辛さを忘れようと心ゆくまで海と戯れる。 この日、光進丸に思いがけず来客があった。ペギーとライアンと言うオーストラリア人。この恋人達は、トリマラン型ヨットでオーストラリアから日本を訪れる途中、この父島へ立ち寄ったのだという。南太平洋を、もう二ヶ月も旅してきたカップルだ。 来客がもう一人、グアム島から日本へ、ウィンドサーフィンでたどる途中の中島君。 海の幸に喉を鳴らし、酒酌み交わす女と男。彼等を結びつける絆、それは海。 |

|||||

|

|

||||

|

海と戯れる。 |

光進丸で宴会。 |

||||

| 小笠原、今まで何気なく口にしてきたが、いったいなぜ、ここを小笠原と言うようになったか。天気が良く全て順調なせいか、そんな疑問が起こった。せっかく来たんだ。調べてみようかな? この太平洋に浮かぶ島々を、初めて見つけたのはどんな人物か。いつ頃の事だ。 |

|||||

| 小笠原諸島には、永い無人島の歴史がある。この島々を初めて発見したのは、小笠原貞頼と伝えられている。1593年、豊臣秀吉の時代だという、現在父島の貞頼神社に祭られている、小笠原貞頼の壮挙を許したのは徳川家康との説もあるが、事実ははっきりしていない。しかし、この島々が小笠原と呼ばれるのは、この発見者の権威によるものとみられる。

この島に初めて住んだのはアメリカ人のナサニヨロール・セーボレー、1830年のことである。そして1861年、文久元年、江戸幕府は咸臨丸をこの島に派遣し、日本領であることを宣言。点在する島々に父島、母島、姉島、弟島などの家族的な名前を付けたのである。 豊臣秀吉の時代にこの島へ来た人がいる、そのことはかなりショックだった。そういえばあの大航海時代、冒険者達は小さな羅針盤一つを頼りに大海原を旅した。先人達の勇気と耐久力に舌を巻く。 |

|||

|

|

||||

| 小笠原1。 | 小笠原2。 | ||||

|

|

||||

| 小笠原3。 | 小笠原4。 | ||||

| 初めて潜る小笠原の海、そこに、いきとしいけるものが静かに語り合い、もし驚かしたらゴメンよ、そんなつもりじゃないんだ。君達と友だちになりたくて、はるばるやってきたんだ、信じてくれ。

海への想いに付いて、加山はこう語っている。 カッコいいとか悪いとか別にして、俺は海が好きなんだ、とにかく。こうやって、揺られて、疲れて、でも一番幸せなんだ。永い道のりだったよ、ここへくるまで。 素麺、いやじゃなかったら食べてくれ。 |

|||||

|

|

||||

| テングダイ。 | フエヤッコダイ。 | ||||

|

|

||||

| イスズミ。 | 梅干? | ||||

| 後半はこちらから。 | |||||

10年09月30日新設 |

||||